口述者:李守白(上海市文联副主席、上海民间文艺家协会主席)

采访记者:范昕

疫情之下,李守白一家不巧“初赛”即退出,骤然切换至越拉越长的宅家模式。和生活在这座城市里的很多人一样,他们以自己力所能及的方式,从这场战疫的“亲历者”变为“守沪者”。

这个春寒料峭的三月开始,疫情反扑,整座城市放慢了脚步。家住闵行梅陇镇的我们家,不巧“初赛”即宣告退出。自3月12日封控以来,我们一家三口已居家隔离很长时间了,开启工作、学习、吃喝、休息24小时不分离模式。生活在这座城市里的很多人也跟我们一样,是这场战疫的“亲历者”,同时更可能是“参与者”和“守沪者”。

自居家隔离开始,我的90后女儿李诗忆就开始在家闲不住了。她第一时间积极主动投入社区抗疫工作,当上防控志愿者,化身为一名“大白”。“看到社区基层工作人员如此缺乏人手和资源,我肯定要帮忙呀!年轻人不怕跑的!”女儿这样和我说。

在80后居委书记的带领下,包括女儿在内的130多名志愿者成为了小区2800多人的坚强后盾。这是一群可爱的人,年轻人不在少数,他们条理清晰、体力充沛、语言组织能力在线,在战“疫”一线挑起大梁。封控以来,这支队伍渐渐用自己的智慧摸索出一套行之有效的“战术”,为大家提供的保障服务不断升级、优化。例如,科学设计路线,小区全员核酸的效率快速提高了,起初需要一天时间,现已缩短至三个多小时;快递组有位500强CFO,给团队制定了一套标准作业程序,科学排班,并不断招募后备力量,让每一位居民都能尽快收到快递物资;帮助小区里的老人们建立起专门的“防疫沟通群”,倾听他们的声音,并与小区里热心的“团长”们达成共识,每次开团都将20%至30%的份额留给老人,甚至专为老人们组他们最需要的团。

每次在核酸现场看到女儿和同伴们穿着“大白”防护服维持现场秩序,或者在小区业主群里不断与居民沟通、解答疑问、帮助他们解决一些比如线上订菜、配药等日常生活问题,我都不由十分感慨,年轻人的责任感和使命感在此刻相当重要。

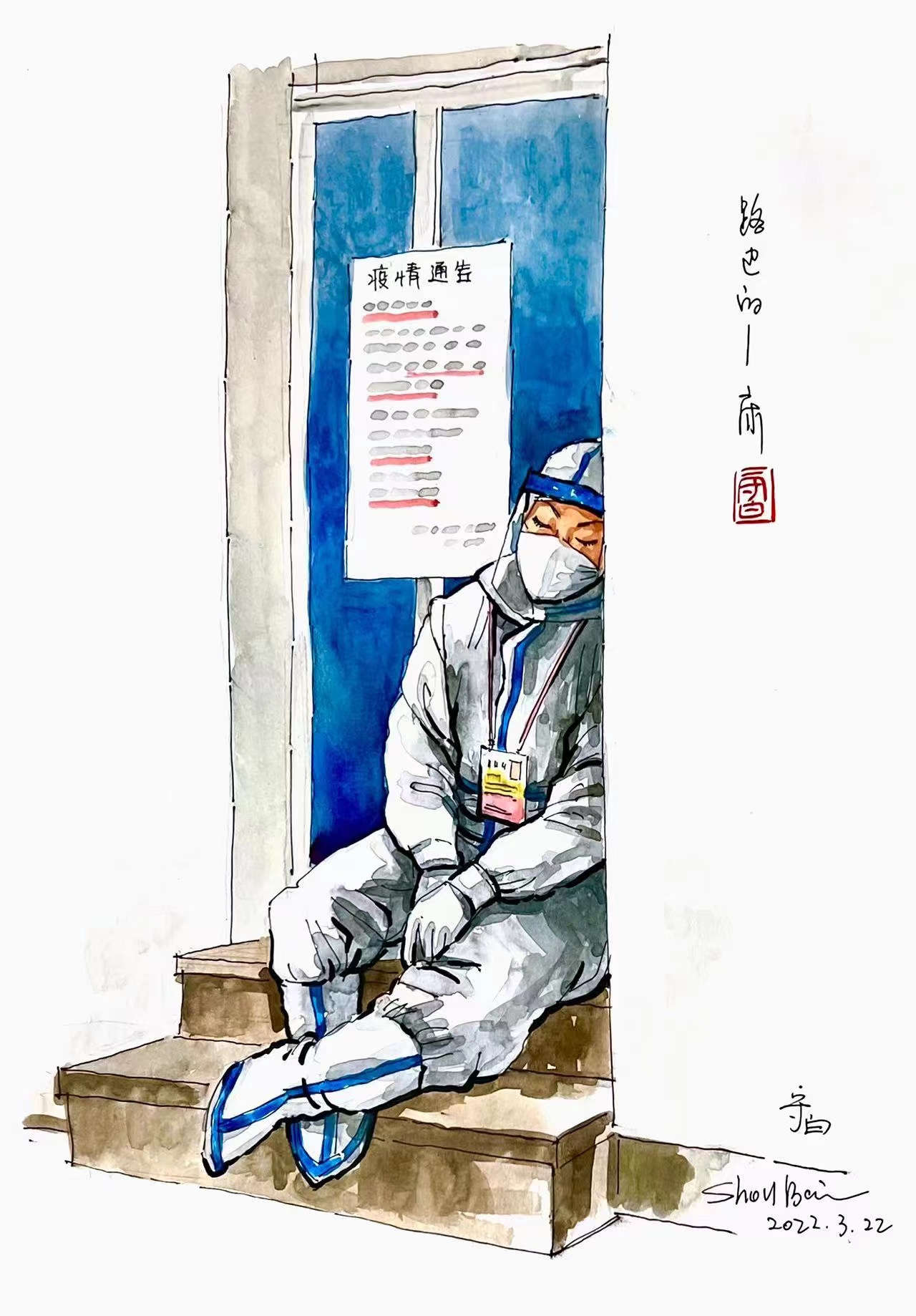

与此同时,我开始构思如何用自己的本职工作为这场看不见硝烟的战疫加油助威。从新闻报道和身边女儿的现实案例,我把视线锁定在疫情时期最鲜明的符号——“大白”。他们或许是专业医护人员,是基层社区工作者,是社区志愿者,是公安干警,是特保人员。从他们的身影里,我感受到了什么是平凡的伟大。多方努力,多句加油,所有的自强不息与温情,都聚集在这一刻,隽永而温暖。

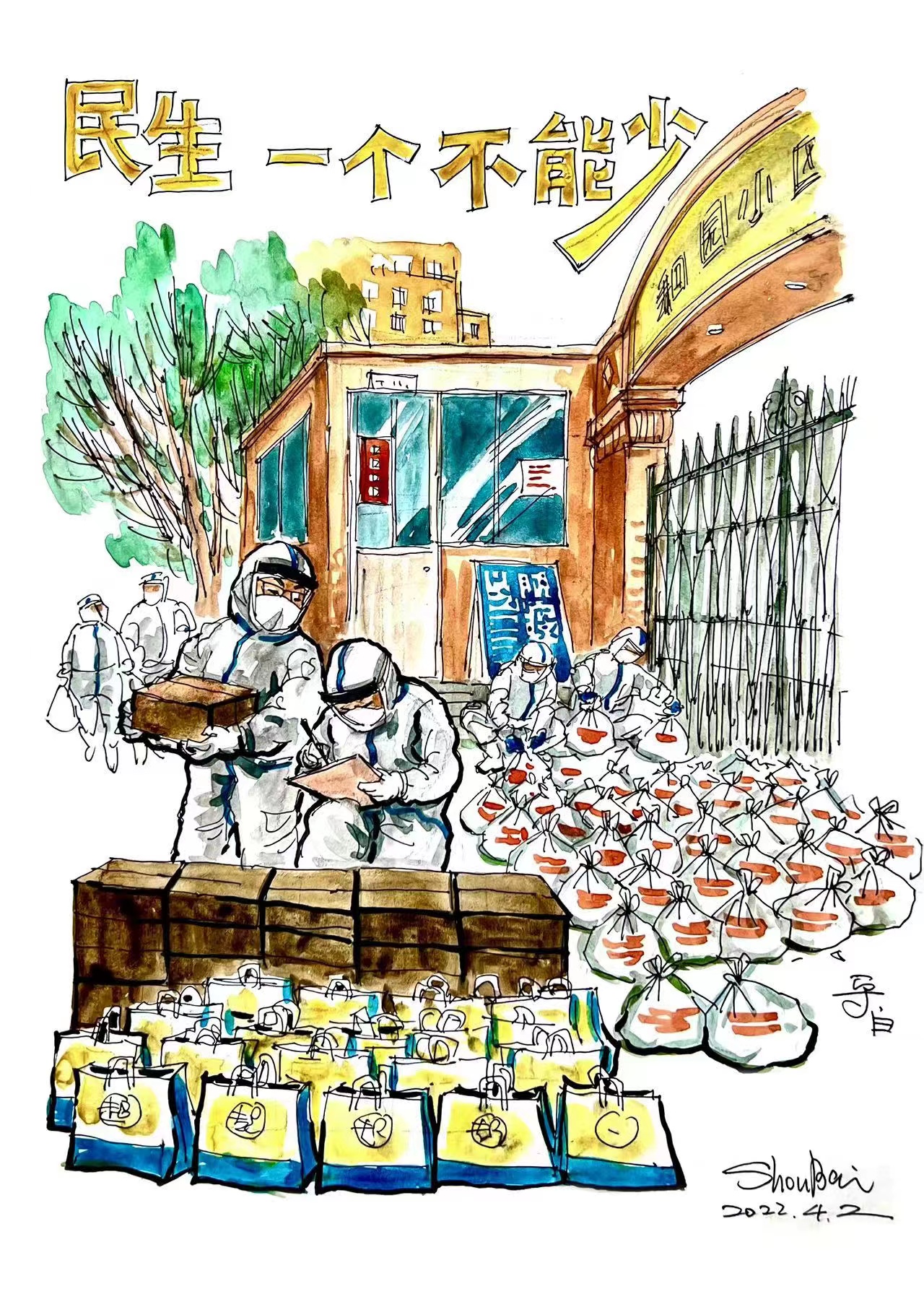

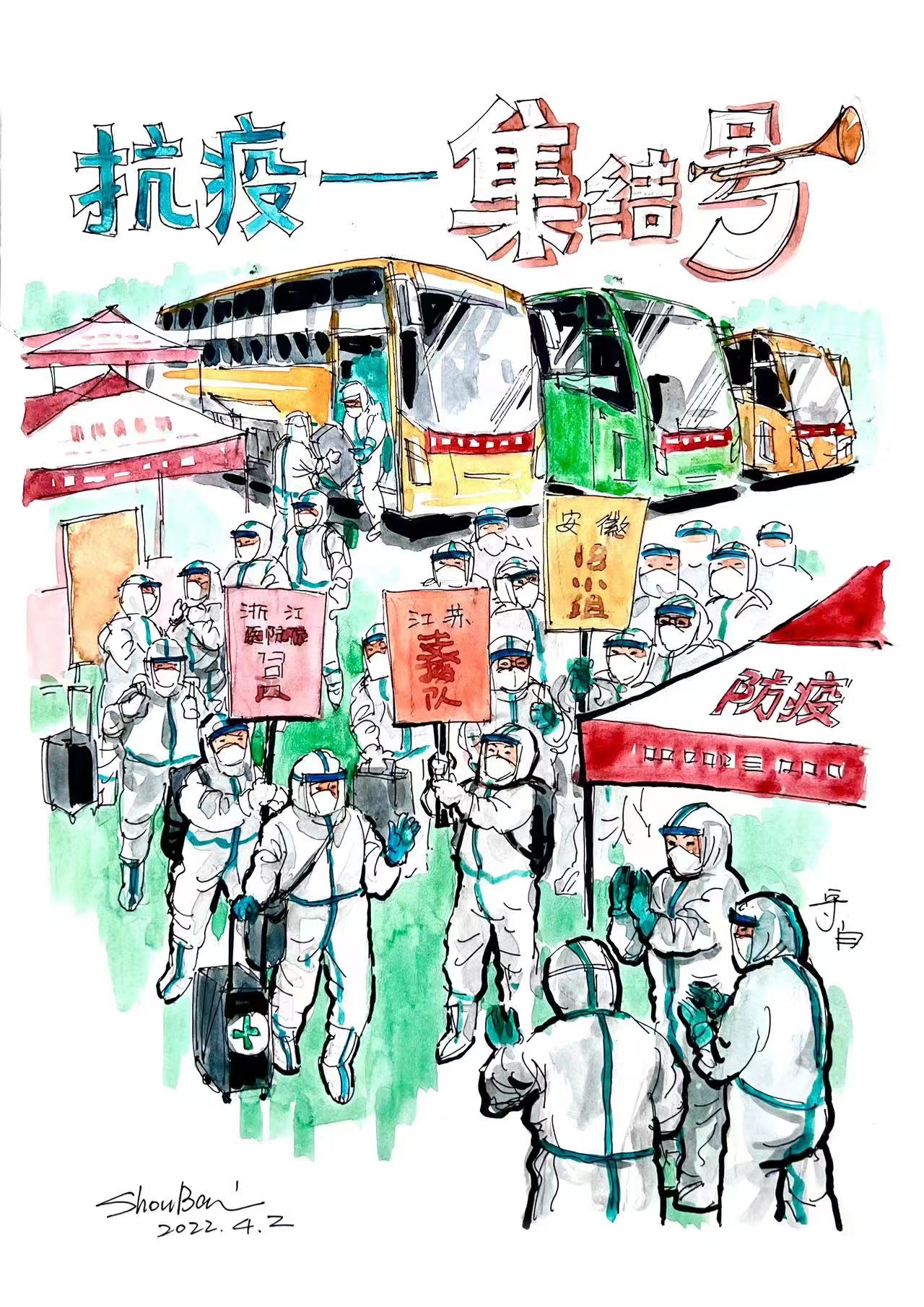

所以我也拿起笔不停地创作,用我的画笔来记录他们的无私奉献和美好瞬间。如《居家防疫 人人有责》系列水墨小品、《疫情中“大白”们的床》系列组画和《同舟共济抗疫情》《大爱无疆》等四组抗疫主题作品,我希望用我的画笔向他们致敬,再现“大白”们和志愿者们的“战”疫风采。在我的创作影响下,女儿李诗忆也灵感爆发,在抗疫过程中把自己的亲身经历融入其作品中,创作了一组海派剪纸《守沪者》,一共6幅作品,包括了“绿码”“民生”“社区”“驰援”“居家”的守“沪”者系列,这些看得见的作品,记录了感想感动,也传递了信念信心。

在疫情严重的三月底,得知我们居住的小区和工作地黄浦区打浦桥街道防疫物资紧缺时,女儿与我们商量,自发向黄浦、闵行两个街道居委分别捐赠了约200套的防疫物资,同时她还积极发动社区爱心捐助接龙,很快为闵行区募集捐赠了500套防疫物资。

在女儿结束一天的抗原检测和核酸统计工作后,回家向我们转述基层社区干部的辛苦,我也准备好了自己的心意:为忙碌了一整天的居委干部和物业、特保志愿者等烹饪了爱心晚餐,叮嘱女儿趁热给他们送去。希望我作为小区居民力所能及的一份心意,能为辛苦奋战在一线一个多月的可爱的人们带来一些慰藉。

善良本来是一种柔软的东西,尽管它有可能细碎微小,可获得它的人也许会努力在心头把它锻造成一副盔甲,来抵御落到头上的时代尘埃。这个世界,需要青年人披荆斩棘,执着追寻和勇于担当的勇气;需要中年人不忘初心,重新自省和与世界博弈的责任;更需要老年人跨越年龄,活出不同自我精彩的心境。

这也许就是古希腊哲学家埃比克泰德所告诉我们的:我们登上并非我们所选择的舞台,但依然可以演好自己的剧本。在疫情的大环境下,我们有太多事情无能为力,但我们依然可以选择在疫情来临的时候尽一份自己的力所能及。上海加油!

口述者:李守白

采访整理:范昕

编辑:徐璐明

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。