“上午抗原自测,有异常结果及时报告;下午1点30分测核酸,带好抗原自测板”“核酸检测扫‘随申码’,截图不行”“2号楼马上开始,注意敲门声”……近日,徐汇区徐家汇街道海螺花园小区按要求开展“抗原+核酸”检测,2号楼党员志愿者张春芳从上午一直忙到下午——发通知、穿大白、分配任务,按照“上下同时,逐层叫楼”方式开展核酸检测。1个多小时后,楼内160多名居民顺利完成了核酸采样。

自小区封控以来,张春芳已组织了“记不清多少次”的检测任务,但每次都有序、安全、快速。“上级要求的抗原和核酸检测,我们楼栋一次都没落下,自4月底以来一直保持着‘全阴’。”说到这里,她还是感到有些自豪,“这要感谢我们楼里的居民和志愿者团队,居民们非常配合,志愿者不计回报,大家一起努力,才有了这样的成绩。”

“因地制宜”摸索出核酸检测排队方法

张春芳,邻居们都习惯称她为“张队”,本职是上海建工四建集团安装工程公司的一名党员员工。谈起为何会成为队长,并且还“带出”了一支志愿者团队,她谦虚地说,“到现在都有些不敢相信这1个多月来的经历。一方面是作为一名共产党员的责任,公司也要求党员到社区报道,另一方面曾和居民区沈书记打过交道,所以一开始就叫上我了。”

3月底,海螺花园2号楼因有阳性病例突然被封控管理。一时间,居民们人心惶惶——“楼里有多少阳性““会不会存在被感染的风险”“生活物资不够怎么办”。

爱华居委会和物业公司立即忙碌起来,核酸检测、抗疫物资发放等,许多工作急需人手。“沈书记认识我,就把我拉进志愿者群。”张春芳说,“第一个任务让我领取‘大白’,就这样开启了志愿者经历。“

封控楼栋的最重要任务之一,就是核酸检测。难题随即而至,如果任由居民们无秩序地上下楼,存在交叉感染风险,怎么办。面对难题,张春芳认为,首先要成立一支自己楼栋的志愿者团队。

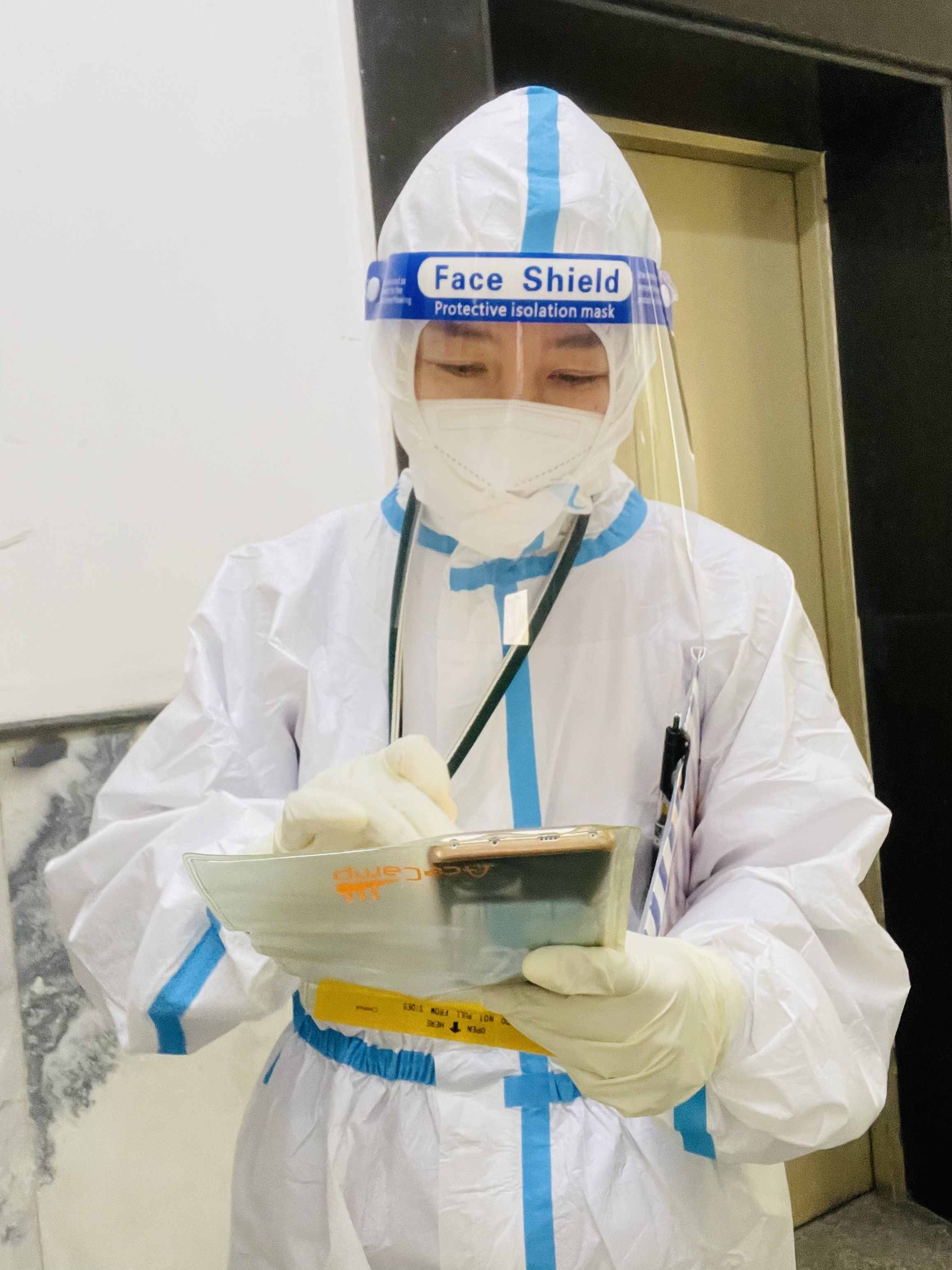

说干就干。她在楼栋微信群发了通知,没想到“一呼百应”,许多邻居纷纷响应。“团队组建后,大家在微信群里开了个会,认为应该派志愿者从上往下逐层敲门,让大家有序下楼测核酸。同时,志愿者也要穿好‘大白’,做好自身防护。”张春芳介绍,“好在楼里‘能人’很多,当时‘大白’很紧张,有人有‘大白’团购渠道,于是居民们纷纷捐款,一下子购买了100多套;还有医学相关专业的邻居,她除了当志愿者,还教授其他如何正确穿脱‘大白’,保护自己的同时也保护别人。”

排队下楼测核酸时,张春芳发现,由于2号楼有20多层,高楼层的居民等电梯、乘电梯上下楼相对较慢,中间存在“空档”,此时可以让低楼层的居民走楼梯下楼,这样既加快了检测速度,也不会和高楼层居民有交集。

就这样,一套根据楼栋实际形成的“上下同时,逐层叫楼”方式渐渐固定了下来,还被小区其他楼栋学习借鉴。

邻里间从陌生到熟悉,关系更密切了

除了做好核酸检测外,保供物资发放、给老人配药,也是志愿者团队面临的重要任务。由于很长一段时间是封控楼栋,社区志愿者一般把外卖团购、保供物资等送到楼栋门口。

谁来运上楼,又成为难题。一方面楼里老人多,搬不动物资;另一方面,大家无序下楼领物资,也存在感染风险。张春芳介绍,在4月中上旬疫情防控最吃劲的时候,志愿者团队里的男士们主动认领,把物资从大堂一箱箱、一袋袋分发到每家每户的门口,尽最大努力减少“流动中的风险”。

此外,随着封控时间的延长,楼内老人配药需求较大。张春芳主动承担起统计配药需求的任务,并与爱华居委配药组对接好,第一时间把“救命药”送到老人的家门口。

“封控在家,大家都面临着各种难,但也让邻里间从陌生到熟悉,关系更密切了。”楼内还住着一位上小学高年级的男孩,由于父母均在抗疫一线,家里就他一个人。小区封控后,一开始是由居委会每天给他送盒饭,解决一日三餐问题。“张队”得知后,主动与孩子妈妈联系,并承担起了给他做饭的任务。“我儿子和他差不多大,知道小男孩的口味,就做点他们喜欢吃的。”一次,男孩表示,想吃一点零食。于是,邻居们纷纷把薯片、瓜子等零食通过“共享电梯”给了“张队”,待她做好消毒处理后,全部给了这位“独居男孩”。

现在,随着一天天变热,穿着“大白”一天志愿服务做下来,回家后累得不想动一根手指。先生有时对她说:“要不先歇一歇,让别人多做点。”她说:“大家都很累,交给别人还有点不放心,反正抗疫的胜利曙光也出现了,我就坚持到最后吧。”

作者:陆益峰

编辑:王宛艺

责任编辑:顾一琼

*文汇独家稿件,转载请注明出处。