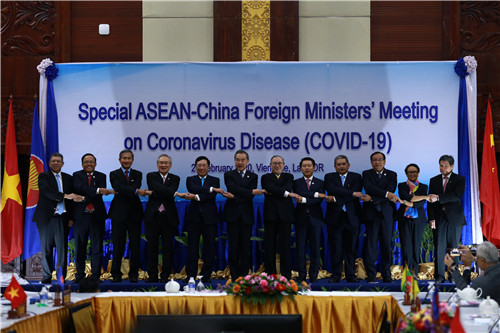

据外交部网站,当地时间2020年2月20日,中国-东盟关于新冠肺炎问题特别外长会在老挝万象举行。国务委员兼外长王毅和东盟-中国关系协调国菲律宾外长洛钦共同主持,东盟各国外长出席。

会议首先播放了一段反映中国人民众志成城抗击疫情以及东盟十国领导人对中国表达坚定支持的感人视频。外长们在开会前共同上台,肩并肩手拉手,为武汉加油!为中国加油!

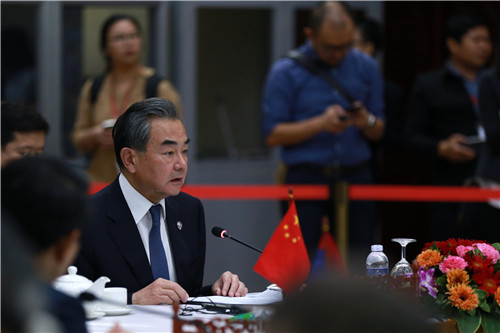

王毅在讲话中介绍了中国防控疫情工作取得的最新进展。王毅表示,在习近平主席亲自指挥下,14亿中国人民正在众志成城与病毒斗争。我们采取的最全面、最严格和最彻底举措,压低了流行高峰,削弱了流行强度,有力控制了疫情。事实证明,防控工作已取得显著成效。正如世界卫生组织总干事谭德塞指出,中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散,也阻止了疫情向其他国家蔓延,不仅是在保护中国人民,也是在保护世界人民,为全球疫情防控赢得了时间。

目前,湖北以外的全国新增病例已持续16天下降。其中13个省份新增为零。湖北的确诊病例持续7天下降,昨天比前天大幅减少。治愈人数持续上升,昨天全国康复出院人数已达16168人。治愈率不断提高,湖北特别是武汉市的情况也出现积极改观。这些数据表明,这场疫病不仅是可控的,也是可治的。

全球范围看,受疫情影响国家为25个,远低于2009年H1N1流感疫情的200多个国家和地区。99%的病例发生在中国境内,中国以外的病例数约为1%。这一事实表明,中国采取的措施是有效的,展现了作为负责任大国的担当。

我们坚信,有中国共产党的坚强领导,有国家强大的动员能力,有举国体制的制度优势,有今非昔比的综合国力,中国完全有能力、有把握尽早彻底战胜疫情。

王毅表示,疫情给中国经济社会发展带来各种挑战,但这是暂时和有限的。中国经济韧性强劲、活力充沛,不会因疫情而发生逆转,长期向好的趋势也不会改变,支撑中国经济发展的基本要素更不会轻易撼动。我们将继续采取有力举措,确保国民经济平稳运行,把疫情影响降到最低。随着疫情逐步得到控制,生产投资和消费潜力将重新释放,呈现恢复性反弹。中国有句古话:祸兮福所倚,福兮祸所伏。中国从无数艰难险阻中一路走来,不断化挑战为机遇,变逆境为顺境。我们不仅将取得抗击疫情的彻底胜利,也将努力实现既定的经济社会发展目标。

王毅表示,今天,中国和东盟10国的外长齐聚这里,举行特别外长会,目的就是一个,携起手来,共同抗击新冠肺炎疫情给我们带来的挑战。中国和东盟各国山水相连,命运与共,历来就有守望相助、相互支持的传统。疫情没有国界,疾病没有孤岛,病毒是我们共同的敌人。此时此刻,我们要同舟共济,共克时艰,通过更加紧密和积极的合作,有效防止疫情的蔓延扩散,守护各国人民的生命安全和身体健康,为地区和全球公共卫生事业做出贡献。

新冠肺炎疫情发生后,东盟各国领导人、政府和社会各界纷纷向中方表达慰问支持,为中国抗击疫情鼓劲加油。患难见真情,我们将铭记东盟朋友们对中国的友情和帮助。

我们坚信,疫情是暂时的,中国—东盟之间的友谊与合作是永久的。我们一定能够以共同战胜疫情为契机,进一步增强中国与东盟各国人民的友好感情,推动中国—东盟关系迈向更高水平,构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

会后,王毅同会议东道国老挝外长沙伦赛、东盟-中国关系协调国菲律宾外长洛钦共见记者。

王毅表示,中国和东盟情同手足,命运与共。面对疫情,加强团结、深化合作是唯一的正确选择。我们一致同意以此次应对疫情为契机,从以下几个方面作出共同努力:

一是加强对接,联防联控。推动双方卫生、检疫、交通、出入境等部门密切协调,共同阻止区域疫情蔓延。及时分享疫情信息、防控措施和研究成果。年内举行中国—东盟卫生合作论坛,邀请各国卫生部长出席,总结此次抗击疫情的经验和成果。

二是着眼长远,建立长效机制。探讨建立中国—东盟公共卫生应急联络机制、建立中国—东盟防疫物资储备中心,提高突发公共卫生事件响应速度,加强物资保障能力。发挥中国-东盟卫生部长会议作用。通过中国—东盟合作基金支持更多卫生合作项目,培养更多公共卫生应急人才。

三是科学理性,战胜恐慌。尊重世界卫生组织的专业权威建议,及时评估疫情防控进展,根据各自国情,考虑早日全面恢复正常人员往来和务实合作。

四是化危为机,培育新的合作增长点。疫情在带来严峻挑战的同时,也催生新产业、孕育新业态。今年是中国—东盟数字经济合作年,我们可以加强电子商务、移动支付等领域合作,特别是帮助受到冲击的中小微企业利用数字经济重新焕发生机。通过加强智慧城市合作,打造智能化、集约化、人性化的“城市大脑”,提高对重大突发公共事件的反应、决策和处理能力。

王毅表示,恐慌比病毒更可怕,信心比黄金更重要。疫情虽然会使中国经济受到一定影响,但这只是暂时和有限的。疫情使中国与东盟国家之间的经济合作受到一定阻碍,但这是完全可以克服和弥补的。中国经济拥有强劲动力和韧性,长期向好的大趋势不会改变。中国—东盟利益高度融合,供应链和产业链衔接紧密,疫情过后,合作需求将加速反弹释放,合作空间也将得到新的拓展。我们坚信,中国—东盟关系将在共同抗击疫情中迈上更高水平,中国—东盟命运共同体建设也将在经历这场考验后得到更扎实推进。

编辑:邵大卫

责任编辑:孙欣琪