几乎每年诺贝尔奖颁奖,都会曝出一些励志故事。今年亦然,且真人经历的真事,远比电影剧情更让人击节!

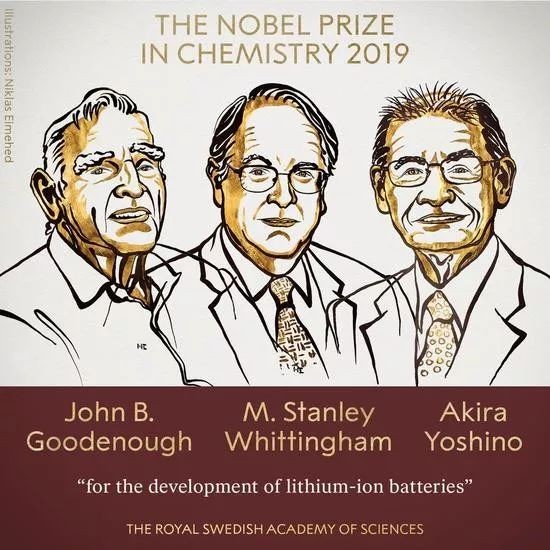

随着2019年诺贝尔化学奖的揭晓,97岁高龄的约翰·古迪纳夫成为史上最年长的诺奖得主,打破了2018年诺贝尔物理学奖得主阿瑟·阿什金96岁获奖的年龄纪录。除了发明锂电池这项伟大成就,这位超长待机的“足够好爷爷”(其姓氏Goodenough中文意为“足够好”)还是一位不折不扣的“暖男”——不管科学家还是普通人,都能从他身上汲取温暖的力量。

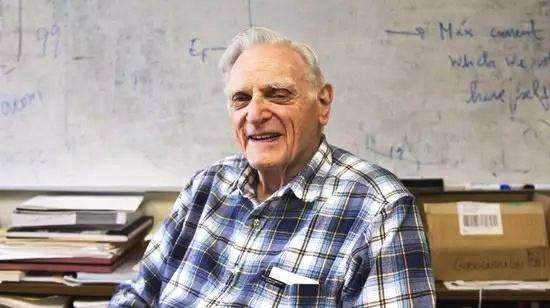

究竟什么样的科研人生路才叫“足够好”?古迪纳夫演绎的版本如下:儿时患阅读障碍,上大学前父母离异,30岁才开始读博、正式加入科研行列,54岁决定转向、从事电池研究。接着,58岁时他做了钴酸锂,75岁做磷酸铁锂,94岁做全固态电池,97岁摘得诺奖……

和一些少年成名的天才科学家不同,古迪纳夫的人生应验了中国人的一句古语——大器晚成。这位“足够好爷爷”很喜欢用“爬行的乌龟”作比。他说:“我们有些人就像是乌龟,走得慢,一路挣扎,到了而立之年还找不到出路。但乌龟知道,他必须走下去。”

确实,不是每个人生来就拥有智商爆表、天赋过人的“运气”,大多数平凡人要获得不凡的成就,都需要像乌龟一样经历一场“耐力跑”,因此,古迪纳夫身上散发的“平民英雄”气质,更值得尊敬与效仿。

其实,生活在现代的很多人,内心多少会因“老之将至”而恐惧。在职场上,日益增长的年龄很多时候意味着“天花板”;而若从事科学研究,“分秒必争”也是一种常态——前沿研究国际赛道上的竞争激烈无比,让人不敢有须臾的松懈,不少科研人员还被一张张隐形的“时间表”所累。比如,有人认为,按照现行的学术界“生存法则”,一名学者若45岁以前没有入选高级别人才计划,拿顶像样的“帽子”,基本就“出头”无望了。这是因为,很多计划、项目对申请者的年龄有相对明确的限制,仿佛一级台阶没有踏上,整个学术生涯将被就此耽搁。在这种“赶集”的心态下,一些初出茅庐的青年学者在确定奋斗目标时,不得不自我“增压”,附上一张“时间表”,最好“30岁当“杰青”(国家杰出青年科学基金)、40岁当“长江学者”、50岁当院士……

从这个意义上讲,此次摘获诺奖的古迪纳夫不仅向人们展示了从事科研的“另一种速度”,同时也示范了科学家在面对挫折时应有的心态与姿态。

倘若用世俗的眼光来打量,古迪纳夫在很长一段时间,运气都“不够好”。他辛辛苦苦研究出的成果在当时任教的牛津大学未被重视,专利被送给了一个政府实验室后,被企业买走,他没拿到一分钱;大约从10年前开始,不少人就预测锂电池研究可能获得诺奖,于是“足够好爷爷”在预测声中默默“陪跑”了10年;他与我国著名科学家杨振宁不仅同龄,还是当年芝加哥大学物理系的同学,与35岁摘得诺奖的昔日同窗相比,古迪纳夫得奖晚了60多年……

不过,所有这些在常人眼中的“人生坎坷”,在古迪纳夫眼里都不是问题。他所在乎的,只是“发现问题、继而解决问题”,不断满足自己的好奇心,至于名利得失,远不及乌龟这一路缓慢爬行收获的线索与风景重要。始终心无旁骛地坚持走自己的路,长时间地保持研究热情——或许,这种“不以物喜、不以己悲”的豁达心境,也是“足够好爷爷”最终被诺奖眷顾的原因。

古迪纳夫的经历让人不禁联想起一首在网上广为流传的小诗:每个人本来就有自己的发展时区。身边有些人看似走在你前面,也有人看似走在你后面,但其实每个人在自己的时区有自己的步程。

无论是科研路还是人生路,有时就像一场龟兔赛跑,只要坚持,最终都能抵达终点,而行进的步程则由自己控制。哪怕有些人的步程是“龟速”,只要不断前行,就能欣赏到行进路上最美的风景。

作者:樊丽萍

编辑:顾军 樊丽萍

责任编辑:唐闻佳

*文汇独家稿件,转载请注明出处。