今天上午,全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向钟南山颁授“共和国勋章”,向张伯礼、张定宇、陈薇颁授“人民英雄”国家荣誉称号。

侠之大者,为国为民。面对复杂的疫情形势,钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇牺牲个人的生活乃至健康,发扬“舍小家为大家”的精神,响应国家号召紧急赶赴前线,在各自的战线上居功至伟。他们展现出忠诚、担当、奉献的崇高品质,在中华大地上谱写生命赞歌。

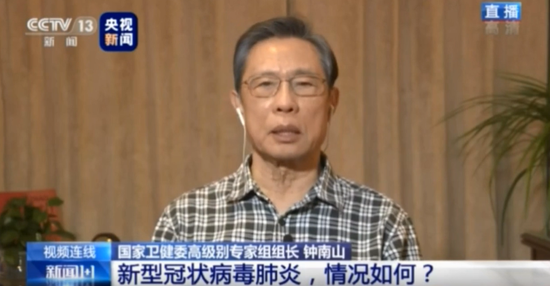

这张照片摄于1月18日星期六傍晚,钟南山院士白天刚刚在深圳抢救完病例返回广州,下午接到紧急通知赶赴武汉。由于高铁票十分紧张,他被临时安顿在餐车。84岁高龄的钟院士满脸倦容,为了迎接一场严峻的战役,他在餐车一角闭目养神。

两天后,逆行出征的钟南山院士作出疫情存在“人传人”现象的重要判断,拉响防疫警报,改变了抗疫进程。

疫情期间,不止是病毒“人传人”,漫天的消息更是在人际间一传十、十传百。以钟南山院士为代表的一批专家在治病救人的同时积极发声,引导百姓自我保护,配合有关部门的防控措施,树立战胜疫情的坚强信心。平日里,他们或许离我们的生活很远,但是当疫情来临,他们的声音时常在耳畔响起,为病患排忧解难,为群众答疑解惑。

钟南山院士的办公室里挂着“敢医敢言”这四个字。它不仅是钟院士从医生涯的真实写照,更激励无数白衣战士在这场抗击疫情的战争中奋战到底。

这张照片摄于4月16日,张伯礼院士乘坐高铁抵达天津。照片上一派热闹喜庆,群众热烈欢迎张院士援鄂归来。然而这份喜庆着实来之不易——

1月27日农历大年初三,身体状况欠佳的张伯礼院士应召奔赴武汉。来到武汉之后,他迅速投入抗疫的最前线。然而,高强度工作加剧了旧疾发作。

最终在2月6日,张伯礼院士在武汉接受了胆囊摘除手术。而术后仅仅三天,年逾古稀的他就重新投入战斗。这份斗志和精神感染了武汉当地以及所有坚守在抗疫一线的医务工作者。

援鄂抗疫期间,张伯礼院士坚持以中医药为主的综合治疗,充分发挥了中医在临床治疗中的作用。80多天里,张伯礼和其他专家指导中医药全程介入医治工作。截至江夏方舱医院休舱,张伯礼团队实现三个“零”:564名患者零转重症、零复阳,医护人员零感染。

“国有危难时,医生即战士。宁负自己,不负人民。”张伯礼院士曾在抗击非典时说过这句话。17年后,面对新冠病毒,他再一次将自己奉献给了武汉,奉献给了祖国。

这张照片摄于武汉金银潭医院,一位身穿白大褂的医生正步履蹒跚地走下楼。

金银潭医院院长张定宇在2018年确诊渐冻症。医生说,他剩余的时间长则8到10年,短则5到6年。张定宇说,“我会好好地用好这段时间。”

面对个人未知的病情,张定宇平静地说出这句话。然而两年后,当全国面对未知的疫情,张定宇变得格外“健谈”。

在金银潭医院全体病区主任见面会上,张定宇向大家公开病情并表示,“现在,我的时间不多了。在这最后的日子里,我必须跑得更快,才能跑赢时间,抢回更多患者。”

金银潭医院是武汉唯一一家传染病专科医院,也是本次新冠疫情的“风暴眼”。当疫情突如其来,张定宇毅然披上白大褂,迈开行动不便的腿脚,奔波在抗疫的第一线,查病情、定方案、调物资,为守护人民群众的生命付出辛勤汗水。

“我们要用生命保卫武汉!”当张定宇喊出这句话时,他和他的同事已将个人健康置之度外,将人民群众的生命、英雄城市的安全摆在最突出的位置。

这张照片摄于1月26日农历初二,陈薇院士在出征武汉前注射免疫药物。

疫情就是军情。当警报拉响,陈薇率军事医学专家组奔赴武汉,撸起袖子扎根这片没有硝烟的战场。在帐篷式移动检测实验室中,陈薇团队搭建核酸检测平台,应用自主研发的试剂盒,配合核酸全自动提取技术,大大缩短病毒核酸检测时间。

3月16日,陈薇团队研发的重组新冠疫苗启动临床试验。4月12日,疫苗启动二期临床试验,这是当时全球首个进入二期临床试验的新冠疫苗品种。7月20日,陈薇团队向世界首次公布二期临床数据。一期和二期临床试验证明了疫苗的有效性和安全性。目前,三期临床实验目前正在有效推进。

身为军人,陈薇深知“养兵千日,用兵一时”。当疫情来袭,她义无反顾果断出击,奔赴前线与病毒短兵相接。研制新冠疫苗是人类与病毒和时间赛跑,而陈薇团队的“中国速度”让世界看到了人类跑赢时间、战胜疫情的希望。

“几十年积累的十八般武艺,在这个时候,应该说能够想到的、能够做到的,都用上了。”陈薇手持试管,却宛如提着兵器向病毒发起进攻。她的面前是变幻莫测的疫情形势,而她的背后是党和人民坚强的后盾。

作者:孙欣祺

制图:邵大卫

编辑:孙欣祺

责任编辑:杨健

*文汇独家稿件,转载请注明出处。