秋雨绵绵,一抹稚嫩的身影半蹲着向英烈墓碑献花。四岁半的华宥希有些懵懂,只依稀听父母说起,“这里埋着的是为国家作过贡献的人”。

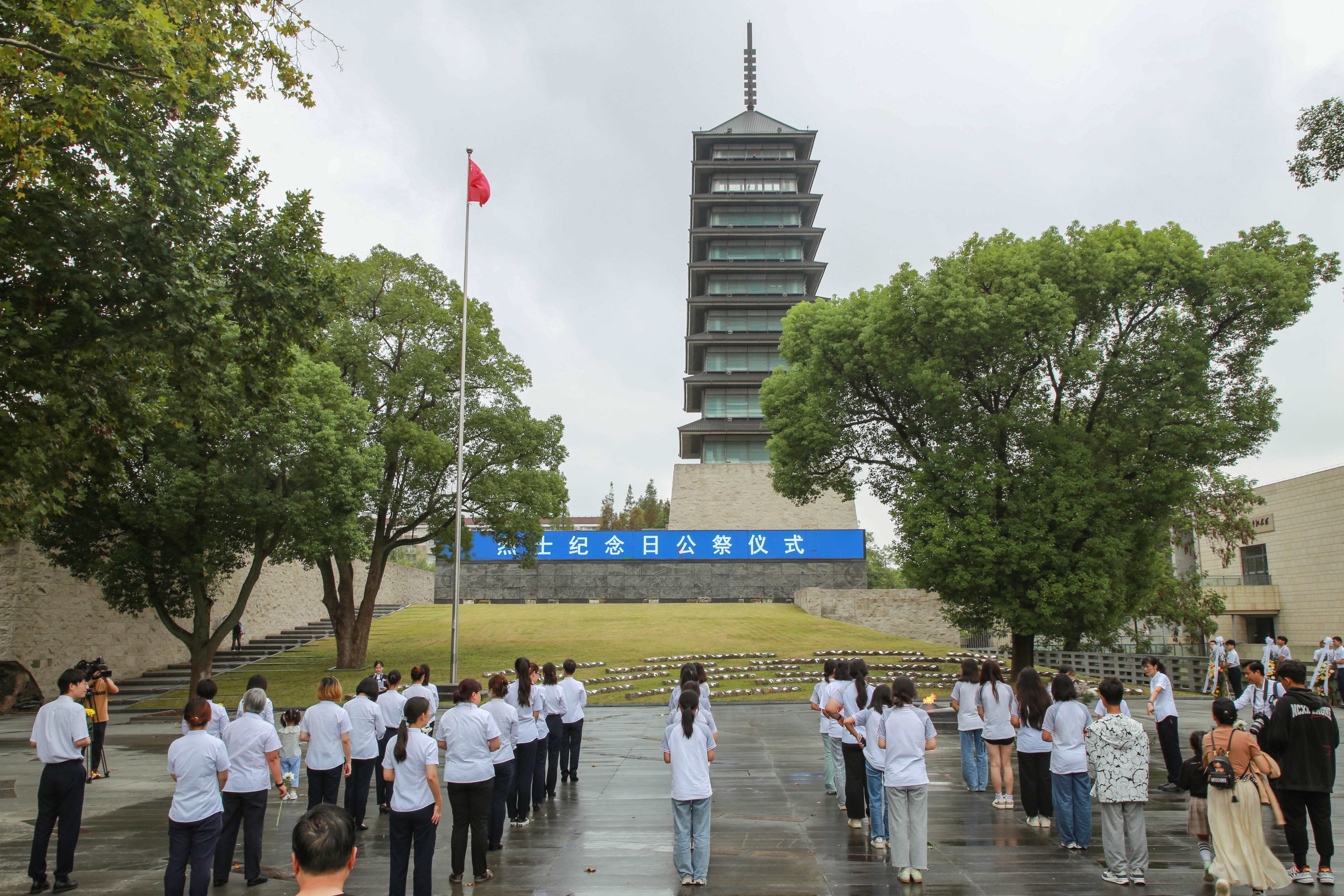

今天是我国第十个烈士纪念日。上海淞沪抗战纪念馆胜利广场举行烈士纪念日公祭活动。从城市四面八方自发赶来的市民群众在此缅怀英烈、铭记历史,传承红色基因,汲取奋进力量。

“烈士”,沉甸甸的两个字却代表着一群人。他们用身体铺路、以血肉筑墙,为民族独立、人民自由幸福、国家繁荣富强作出突出贡献,用生命换来今日之中国。烈士纪念日专门设立在国庆节前一天,就是要致敬先烈、不负英雄,饮水思源、不忘来路。

全场静默悼念时,有位身着校服的年轻小伙儿神情动容。他是来自上海思博职业技术学院的大三学生郑烨。他曾当过两年兵,绿色军营的经历,令其更感佩于英烈身上的牺牲奉献精神。“每一次对英烈的致敬,都是一次精神传承,一定要铭记烈士们的遗愿,永志不忘他们为之流血牺牲的伟大理想。”在郑重递交入党申请书、经过层层考察后,郑烨已成为一名预备党员,立誓学好本领,未来努力成为一名合格的人民教师,将英烈故事诉说给更多人。

山因脊而雄,屋因梁而固。一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。传承弘扬英烈精神,就是要让他们的故事为更多人所知晓。

“英烈故事不能止于单薄的课本上,要通过沉浸式传播,让年轻人打从心底有所触动。”纪念馆负责人透露,不少年轻人参观时会被“废墟中的婴儿”这一场景所打动。一片断壁残垣中,仅1岁多的婴儿孤零零地坐着,闭着眼睛号啕大哭。不少参观学生都清晰记得课本中的这一幕。然而,当令人揪心的画面,配上音乐、灯光等多媒体技术,场景更有代入感,将人们一下子拉回战火纷飞的岁月。“身临其境体会到今天的和平岁月来之不易。”有一位学生这样感慨。

纪念馆展陈面积有限,若是“单打独斗”很难持续扩大覆盖面。前不久,上海市革命场馆联盟成立,将通过开展重大课题系统研究、整合文物资源、举办联合展览等,“组团”走出传承弘扬红色文化的新路径。作为联盟成员的淞沪抗战纪念馆,也将丰富“大思政课”实践教学内容供给、构建馆校育人共同体等工作,推动馆际研究、策展、讲解、运营等方面的交流。今年以来,该馆推出思政“红”课堂项目,整合区域内红色资源,深入挖掘历史史料、文物背后的故事以及革命遗址遗迹等,通过“请进来”和“走出去”等方式,充分放大爱国主义教育基地优势,对广大青少年扣好人生“第一粒扣子”发挥着重要的教育、引导、激励、鼓舞作用。

作者:王嘉旖

编辑:张晓鸣

责任编辑:顾一琼

*文汇独家稿件,转载请注明出处。