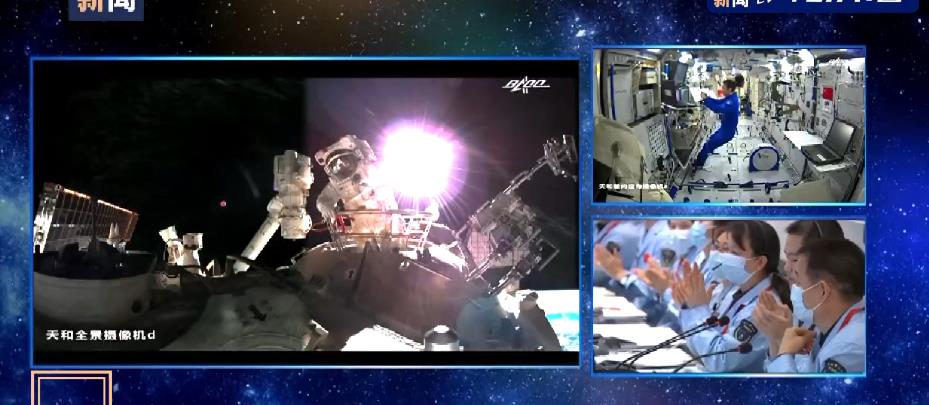

北京时间2021年12月27日零时55分,经过约6小时,神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱全部既定任务,航天员翟志刚、航天员叶光富安全返回天和核心舱,出舱活动取得圆满成功。

此次是空间站阶段中国航天员第4次出舱。舱外活动期间,先后完成了全景相机C抬升、舱外作业点脚限位器安装及相关工效验证、携物转移验证等任务,同时,进一步验证了核心舱气闸舱、舱外服、机械臂的功能性能,进一步考核了出舱活动相关技术、舱内外航天员协同以及天地协同能力,为后续出舱活动进一步积累了经验。

此次空间站核心舱全景摄像机由八院804所“智”造,具备360°全景视场实时成像功能,首次在国内航天领域实现多路图像实时拼接融合,能够实现水平180°视场的高清视频输出,以及水平360°、垂直100°视场的全景照片输出;首次设计了在轨抬升功能,确保全景相机从入轨、在轨全流程的可靠应用。

刚柔并济 多措并举高可靠

解决了360°全景视场实时成像关键技术后,如何让产品安全发射升空成为下一个关键问题。空间站的全景摄像机安装于空间站舱外,由我国现役推力最大的“胖五”发射升空。在飞行的主动段,摄像机需克服强大的振动和器箭分离时大量级的冲击,这种力学环境对于极其敏感的光学设备来说是致命的。为了解决这一问题,摄像机在结构上对核心器件图像传感器进行了优化设计,既能抵抗振动的“刚”,又能吸收冲击的“柔”,靠着这“刚柔并济”,摄像机就能安全地进入太空。

进入太空以后,产品还需要经受更加恶劣的环境。空间站每天绕地球十几圈,舱外摄像机不断飞过极热阳照区和极寒的阴影区。在设计初期,就对摄像机的热学环境进行多轮迭代仿真,找到了发热位置进行针对性的散热处理。同时,又在全景摄像机内部贴上了“暖宝宝”(加热片),在阴影区进行适时的加热,保证摄像机在低温环境正常工作。摄像机在出厂前,经历了应力筛选,力试验、高低温循环试验、热真空试验等多重环境试验的考验,具备了“飞天”的资格。

收放自如 专用工具解难题

或许你会心存疑问,为什么要抬升全景摄像机?直接固定不是更好?在发射阶段,全景相机受限于“胖五”的整流罩直径,我们只能先给全景摄像机安排一个“小矮凳”让其就位,等空间站入轨后再择机靠航天员出舱给摄像机换一个“大高凳”。为了保证全景摄像机能够在轨抬高,设计了人机接口,通过航天员在轨让全景摄像机“站”的更高。

为了确保航天员出舱后在最短的时间内完成全景摄像机的支架抬升工作,创新性地开发了一套符合工效学评价的专用把手和防飘组件。专用把手既可保护全景摄像机在搬运过程中镜头免受碰擦,又可使航天员在舱外能够轻松完成全景摄像机的抬升。防飘组件保证在全景摄像机在抬升作业过程中把手或全景摄像机本体不会因为失重而飘走,能够稳稳地固定在安装面上。

效果显著 航天事业显风采

为了使全景摄像机能够监视到更高更远的有效目标,在垂直方向的视场能看到机械臂运动到更高处的状态,就必须让摄像机“站”得更高。两名航天员从出舱前的准备,到携带维修工具攀爬或靠机械臂运输到全景摄像机c的维修更换点,大约需要历时2~4个小时,而抬升支架工作由于只需航天员通过通用电动工具及徒手插拔接插件,故该作业仅需半个小时即可完成。抬升后的全景摄像机c具备了更好的观测角度,可以将航天员出舱及机械臂等舱外设备的一举一动尽收眼底。

作者:史博臻

编辑:薄小波

责任编辑:徐晶卉