“终于回家了,还是中国好!还是家最好!”近期,刚刚从海外归国的莘庄居民陈先生难以按捺心中的激动心情。

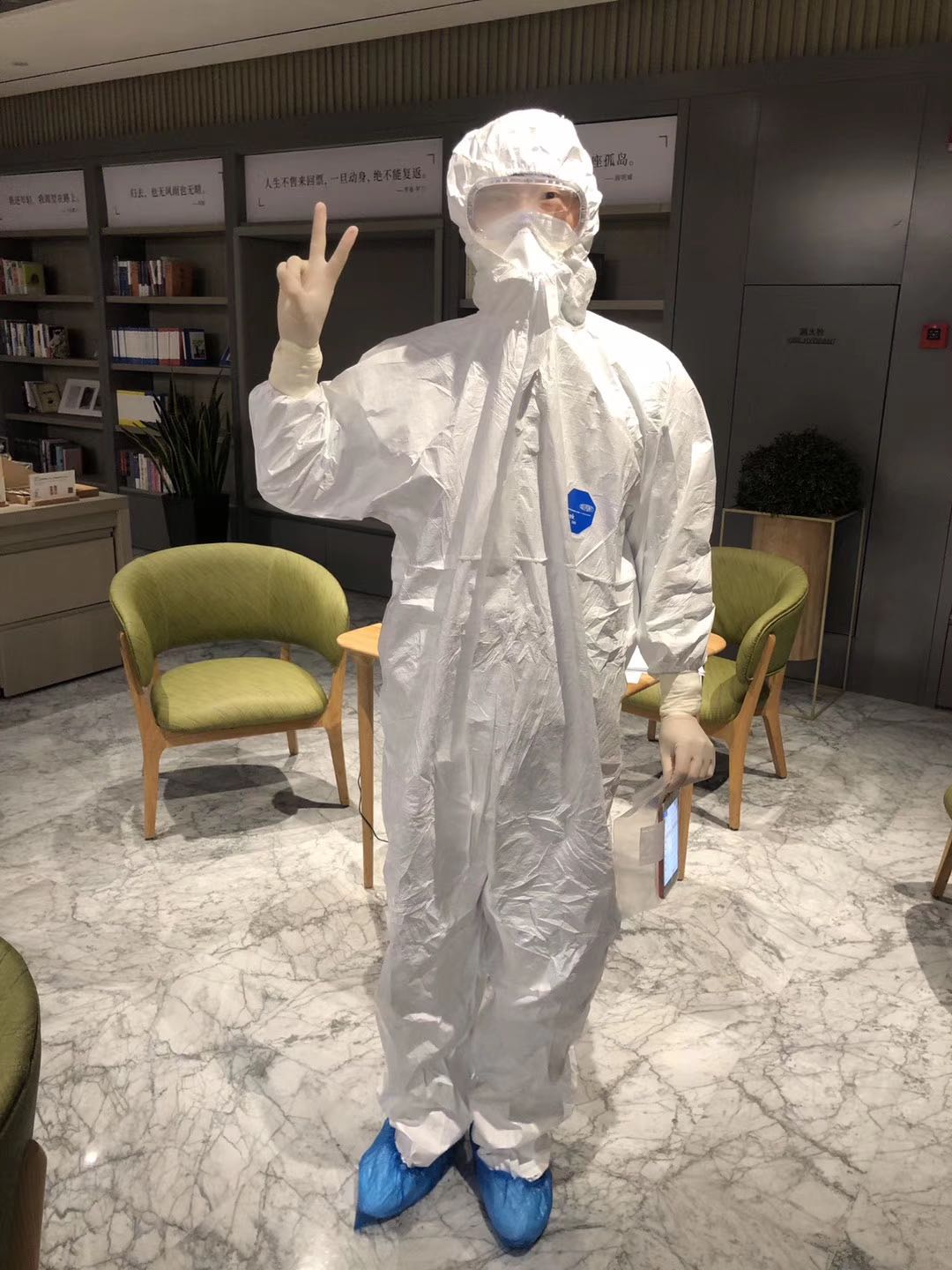

从机场一路通关,陈先生到达区集散点已经是傍晚时分,但让他感到十分温暖的是一下大巴,莘庄接送工作组的队员已经在等候他们了,送上“欢迎回家”“注意安全”等暖心问候,护送他直抵家门。

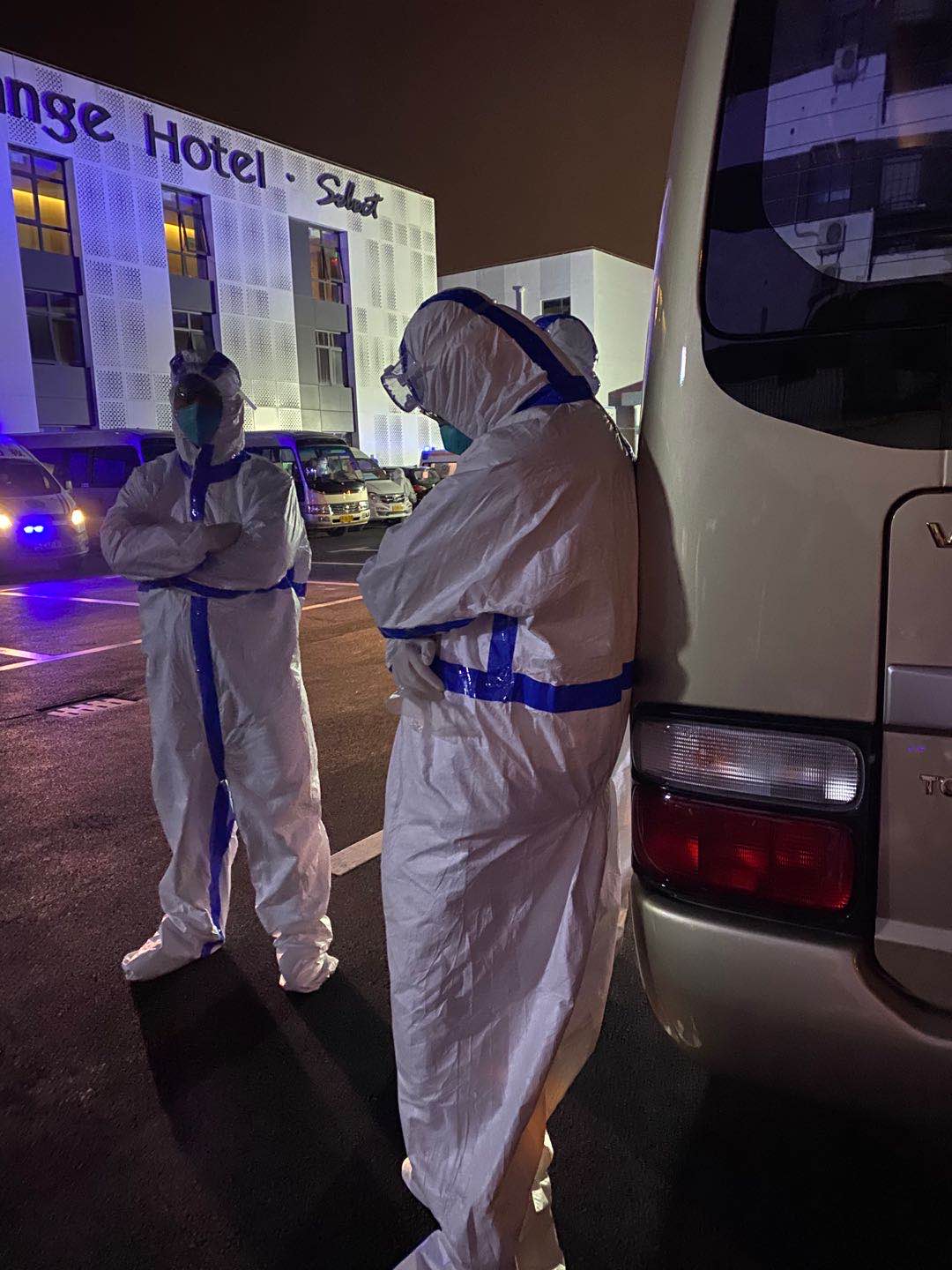

不管白天还是深夜,闵行区莘庄镇仍有一群人活跃在街头巷尾,他们全身穿上防护服,组成了入境抵沪人员的接送工作组。

自接送工作开始以后,类似的场景每天都在发生。接送小组总联络员金杰表示,在进行接送工作之时,他们会透过防护服对旅客露出一个微笑,将护目镜后的眼神放柔和。“繁冗的检查加上旅途的劳累,许多旅客早已身心疲惫,在这个时候他们特别需要安抚和鼓励。在特殊时期,希望每位旅客都能平安回家。”金杰说。

不到20分钟,头发都湿透了

非常时期,从“舱门”到“家门”的这段距离看似平常,然而鲜少人知这背后需要付出了多少努力。

3月6日,莘庄镇根据区防控领导小组关于入境抵沪人员的管控工作任务召开专题会议,立即制定相关工作流程。同时,组织文体中心、村管办的工作人员和司机组成4个接送小队,经过专业培训,次日便正式开始工作。经过专业培训,次日便正式开始工作。每个小队需连续上岗24小时,每次轮值都是满负荷运作。从那天起,莘庄镇隔离点便成了他们的家。

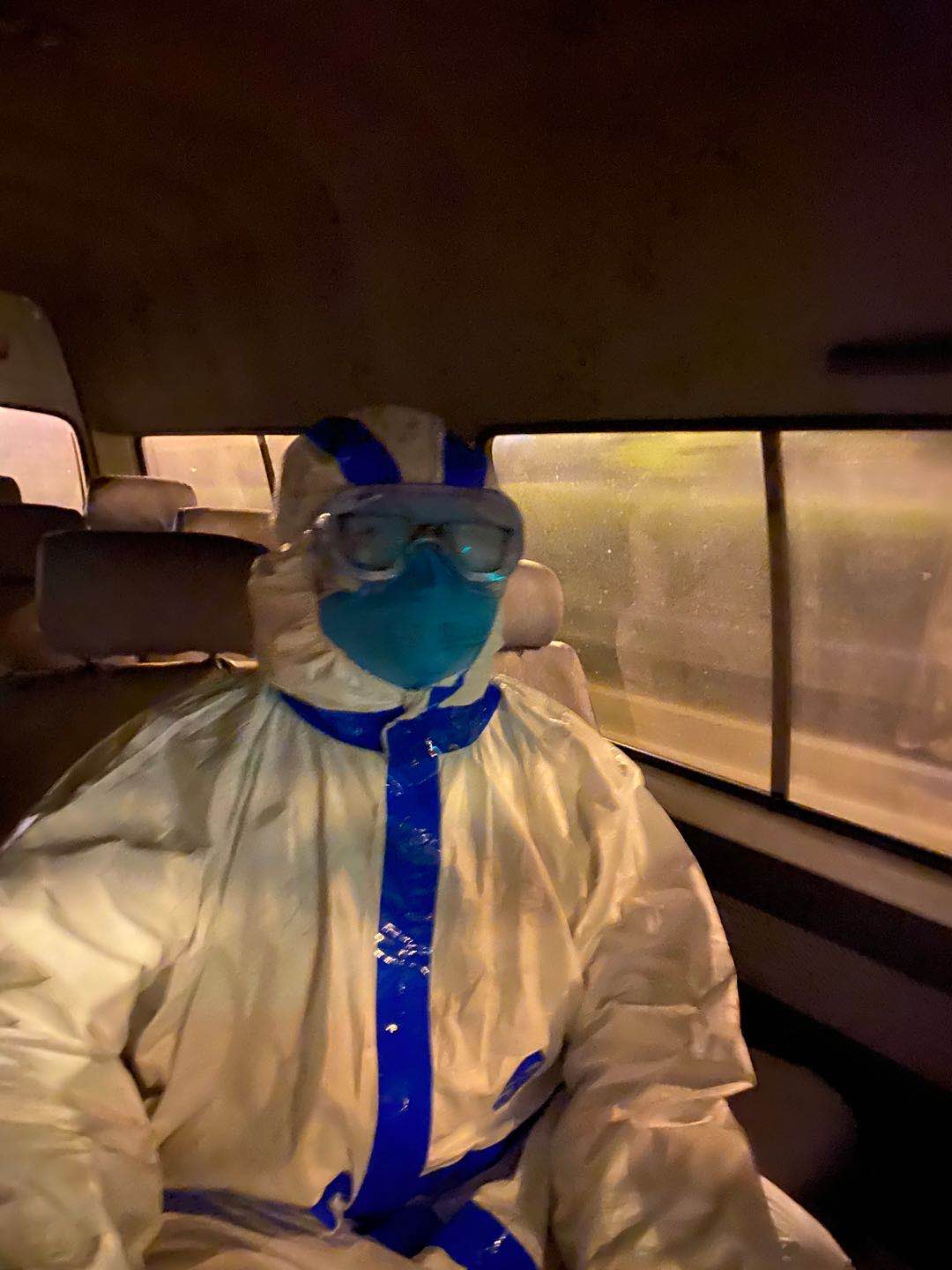

“刚开始时心情很复杂,但几分钟后,真实感便来了。”回忆起第一次接到任务的情形,金杰记得,自己的护目镜很快起了雾,不到20分钟,头发都湿透了。

中英文外加肢体语言,他们这样和外国居民沟通

除了要克服身体上的不适,有时接送组队员还要攻克交流障碍。在一次深夜的接送过程中,工作组遇到了一位韩国居民,由于语言不通,双方只能通过简单的中、英文加肢体语言进行沟通,包裹严实的防护服让表达难度升级了。队员们了解到他在莘庄有居住地,但并不具备居家隔离条件,韩国居民不了解相关要求,一再声称自己要回家隔离。机场接送工作组队员拨通了这位韩国居民所在社区干部的电话,居委干部上门查看后明确了他的住所确实不符合居家隔离条件,但他又不愿意集中隔离。工作组成员苦口婆肢和他交流了1个多小时,终于得到了他的理解,随后迅速对接区防控指挥部,将其送至了区集中隔离点,接送小组返回时已是凌晨3点多了。

虽然莘庄的接送工作组总是风风火火、冲在一线,但是他们也会有“小烦恼”、有紧张。

防护服是一次性的珍贵资源,一旦脱下就不能再用,为此,工作组成员少喝水,尽可能不上厕所;天天佩戴防护口罩,脸上或多或少被勒出了深深地红痕;遇到接送对象有咳嗽或者不舒服症状时心里有时也会忐忑。但辛苦之外,居民们一句“你们辛苦了”“真的谢谢你们”,都会让他们心中倍感温暖。他们是穿梭在舱门和家门之间的摆渡人,也是市民健康安全的守护者。

作者:周渊

编辑:唐玮婕

责任编辑:戎兵

*文汇独家稿件,转载请注明出处。