来沪务工人员小陈,住进了虹口区曲阳路街道运一居委会,成为一名社区志愿者。

住进居委会的第二天,居民区书记闻伟定就给她送来了一袋“礼物”——居民们得知她手边没有春夏季的衣服,纷纷给她送去当季衣物。

小陈并非这里的居民。曲阳路街道党工委在此前的排摸中发现,小陈所租住的某居民楼居住条件差、人员多,不利于疫情防控,街道干部主动作为,将楼内18名相关人员安置到辖区内的其他场所。了解到他们都是外来务工人员,近期断了生计,街道还为他们提供了基本生活保障。经过培训,他们近期被派驻各居民区参与志愿服务,与居委会干部“同吃同住同劳动”。

“解决外来务工者生活困难的同时,也鼓励他们投身志愿服务,更好地融入社区。”曲阳路街道党工委书记徐普宝介绍。

从“自我服务”到“为大家服务”,“这个城市挺暖的”

直到5月初,小陈的心一直悬着。今年2月她刚到上海,浦西封控后就停了工,没了收入。但比起钱,她更担心的是居住状况——上月,室友中出现阳性感染者,她曾作为密接被转运。之后回到社区,又有室友深夜在房内抽烟,她在烟头烧糊纸巾的焦味中醒来,“后怕得很”。由于当前无法更换住处,她只能提心吊胆地过日子。不久,又有室友感染,她再度作为密接被转运。

第二次解除隔离医学观察后,返程大巴直接将他们带到了街道提供的临时安置点。空旷的房间里,折叠床、被褥、生活必需品都已备好,大家拖着行李箱入住,开始了为期5天的“居家隔离”。其间,街道负责一日三餐、生活物资外,其他诸如分发食物、环境消杀等,均由他们“自我服务”。很快,在解除“居家隔离”的当天,工作人员告知小陈他们一项新任务——经过这几天“锻炼”后,有意向的同志可以前往居民区参加志愿服务。

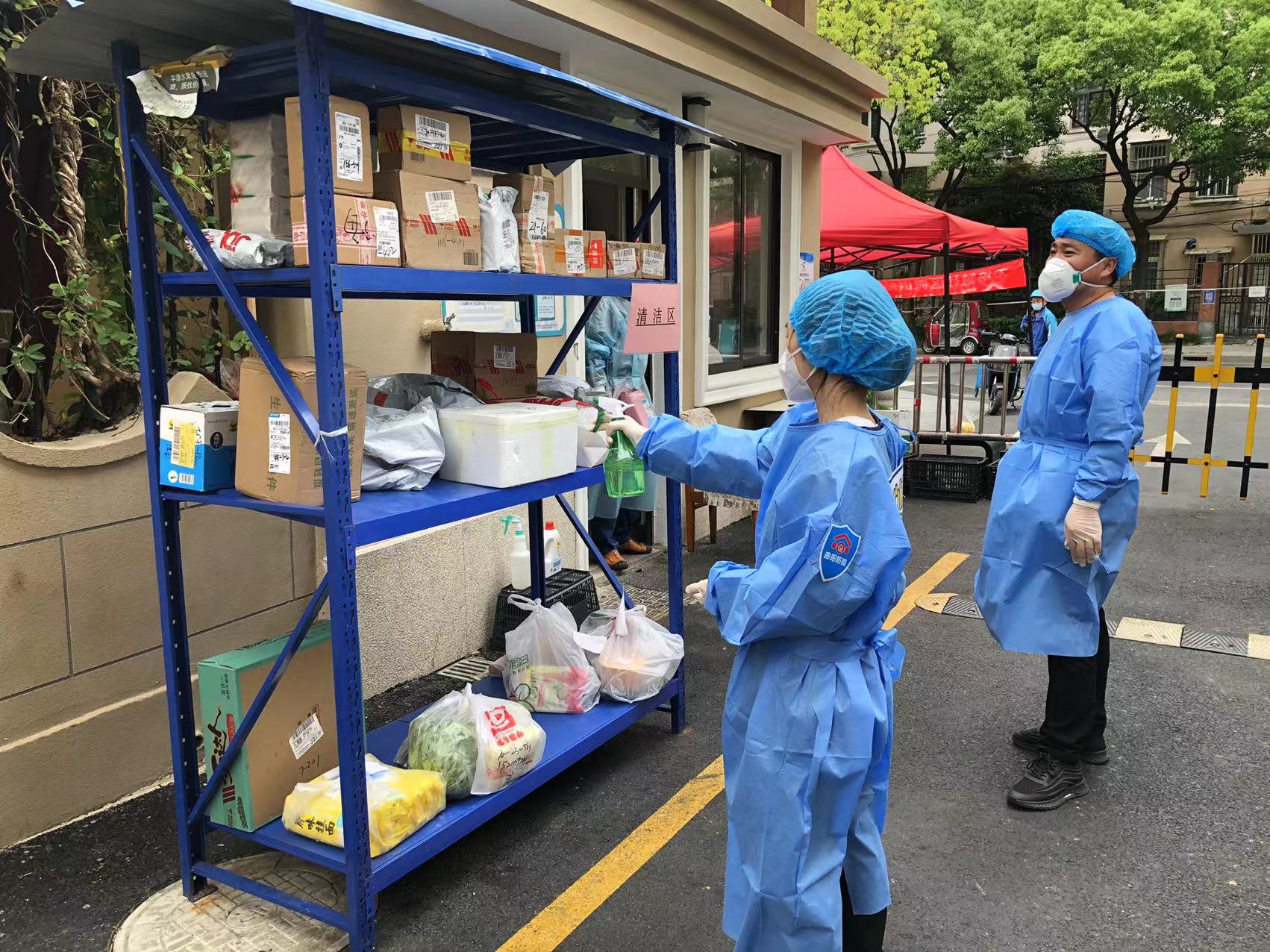

“我对这个安排很满意,不用回‘老地方’,还能为大家服务。”小陈说,她唯一担心的,就是两次密接的经历会“被嫌弃”。但来到运一居民区,她的顾虑很快打消了。闻伟定不仅为她准备了大活动室作为宿舍,还把她当作“居委会新成员”介绍给大家,当天就让她参与搭快递货架等志愿工作。更让她感动的是,第二天,居民们就送来了当季的衣物。

“这段经历这辈子都难忘。这个城市挺暖的。”小陈这样喃喃。

“有热情,有技能”的志愿生力军,感受到了“尊重”

据介绍,这批志愿者以中青年为主,“防疫生力军”的加入为社区防疫带来很大帮助,“有热情,还有技能”。

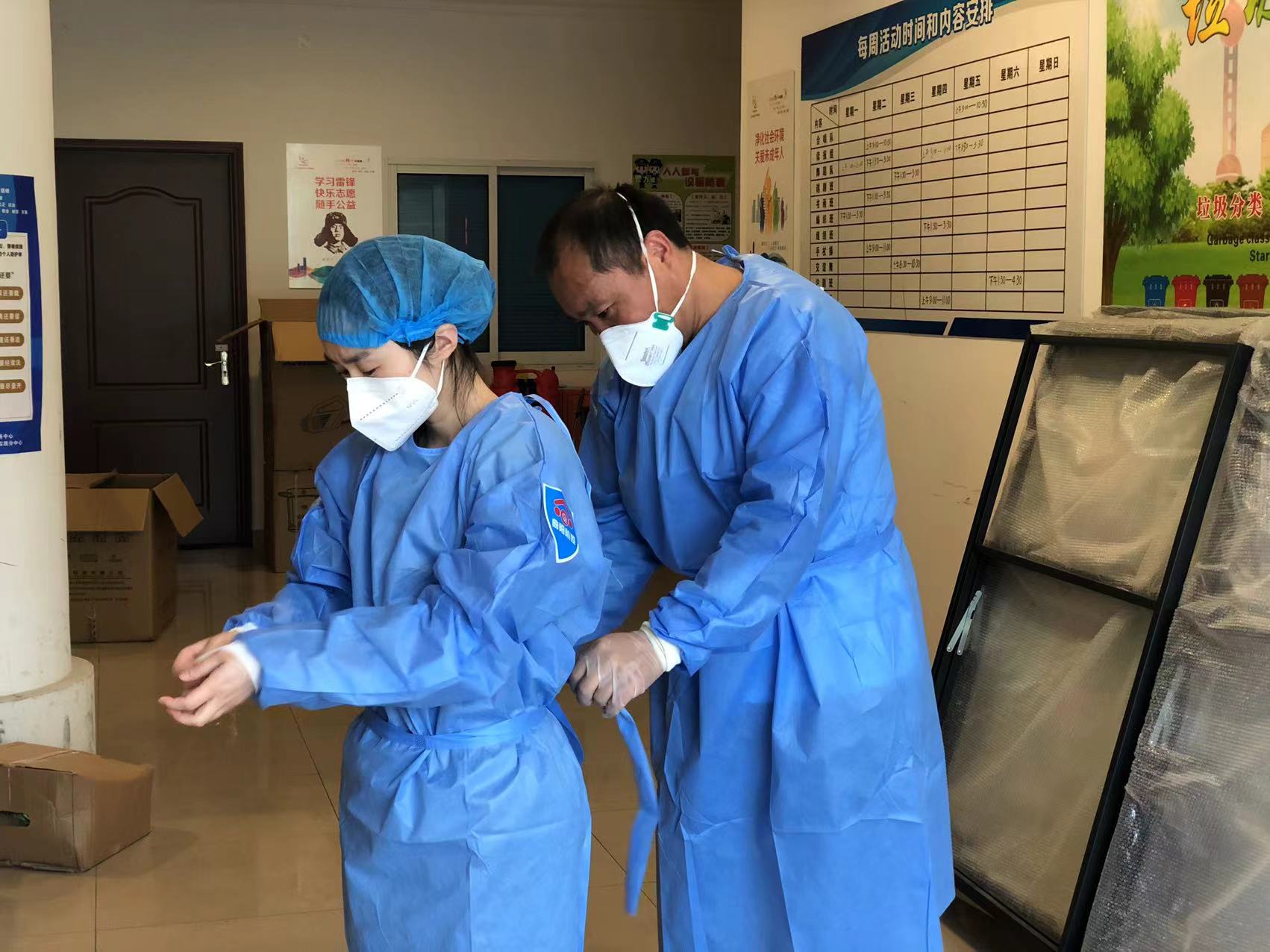

无论是穿脱防护衣物,还是消杀,医学院校毕业的小陈非常专业,她总是在“标准示范”之余提醒其他志愿者。

和小陈一起支援运一居民区的小杨,则主动揽下搬运物资等体力活。他说,没做志愿者前,每每刷到负面信息时也会跟着怨天尤人,现在“干了才知道社区工作多不容易”。

支援玉二居民区的小邱,主要帮着消杀、运送几十栋楼的快递物品等。工作间歇,不熟悉小区情况的她就看小区地图,记居民楼的位置。她还手抄了一份地图,运送物品时,就循着“自制地图”送货。送到后,她总是等居民“验收”后才离开,“自己多点耐心、细致,让社区工作少点麻烦”。

尽管在上海工作时间不长,但小邱感到这样参与社区志愿服务的形式“很上海”——“政府替大家着想,但我们不该被‘养’起来,靠劳动得到生活保障,我心里很踏实、很自豪,也感受到了这座城市对我们的尊重”。

作者/摄影:单颖文

编辑:张晓鸣

责任编辑:顾一琼

*文汇独家稿件,转载请注明出处。